中国人民政治协商会议全国委员会 > 政协青年 > 主题活动

筑于心间六尺巷

安徽桐城因明清以来走出众多要人闻名于世。治学有桐城派彪炳史册,为宦则是张英、张廷玉父子宰相鼎鼎大名。其实若论现在的行政区划,包括“桐城三祖”方苞、刘大櫆、姚鼐在内的文人雅士大部分已经不算是桐城人了。而张氏父子不仅府第可考、墓园仍在,还有一条隐于市间的六尺巷可供追慕前人风范。

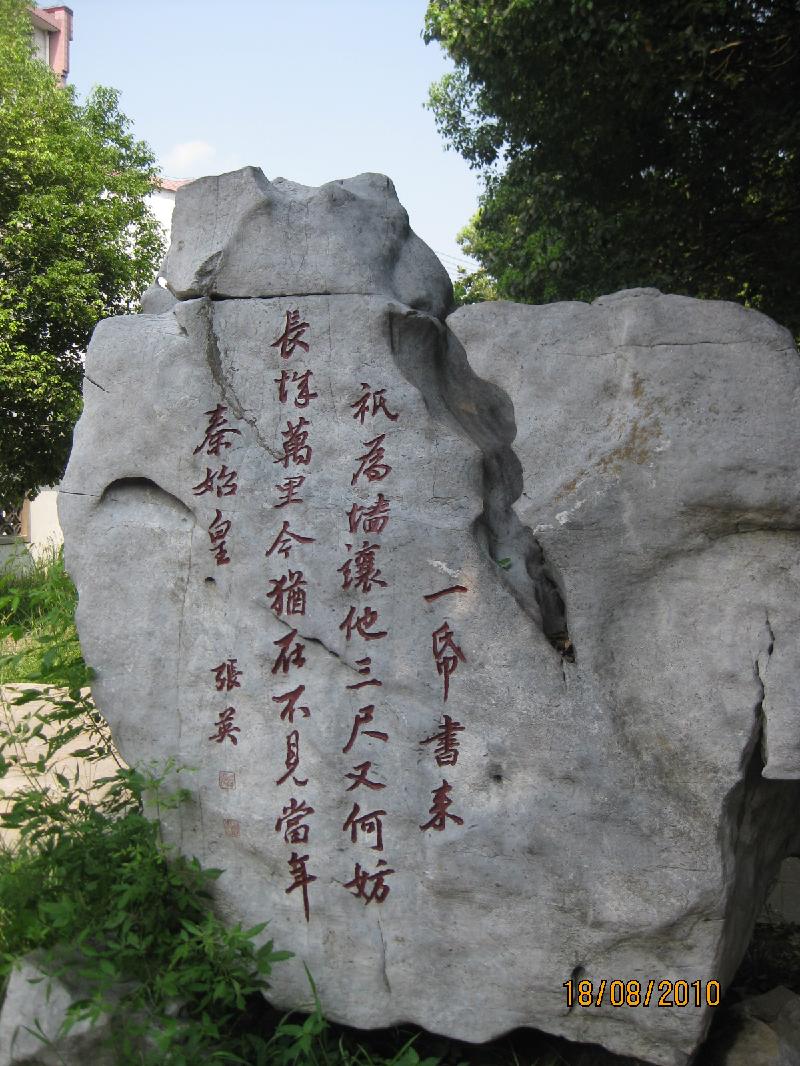

自桐城文庙向南步行十分钟,就来到位于西后街上的六尺巷。左右青砖为墙,中间卵石铺路。树影斑驳,枝叶婆娑。行人稀少,静寂祥和。若非巷口牌坊,很容易让人以为是一条寻常巷陌。行至巷尾,可以看到诗画照壁,讲述的就是六尺巷的由来。

史料记载:康熙年间文华殿大学士兼礼部尚书张英世居桐城,府第与吴宅为邻,中有隙地,向来作过往通道。吴氏建房便想占用,张家不服,双方闹到县衙。因两家都是当地望族,县官左右为难,迟迟不能判决。张英家人驰书京都,向张英报知此事。张英阅罢,在家书上批诗四句:“一纸书来只为墙,让他三尺又何妨?长城万里今犹在,不见当年秦始皇。”张家得诗遂让出三尺,吴家听闻深受感动,也向后退让三尺,于是便形成了六尺巷。两家礼让之举也被传为美谈。

张英身居一人之下万人之上,为自己主持个公道甚至谋求个小利自然易如反掌。可是他这四句诗以古喻今,不仅告诫家人要礼让邻里、与人为善,还让大家看到了不同常人的气度。宰相的视野和境界当然不是谁都学得来——至少大多数人只有仰望星空的份儿——然而礼让,却是每一个人只要愿意就能够做到的。

礼让是一种美德。美德需要的是高尚的心灵和善意的本性。它并不与一个人的能力、地位或者天分挂钩,也绝非精英人士才能拥有的专利。中国传统文化很重视培养一个人的道德修为,《大学》开篇第一句便是“大学之道,在明明德”。可现实是三百多年过去,今人与古人都对张英这一“先进事迹”大有感触,似乎表明“礼让”在我们身边一直都是稀缺的(更不必提一千八百年前那位名叫孔融的五龄童)。换句话说,我们缺少的从来就不是道德楷模,而是礼义廉耻的深入人心。正是从这个意义上讲,“仓廪实”不过是“知礼节”的必要条件而非充分条件:现代人的物质生活比起古代虽然天壤之别,但在道德修养上却没有多少长进。如果仅仅叶公好龙般一边感怀旧事一边却不肯身体力行,这不是抱残守缺又是什么呢?

联想不久前一则新闻:外交学院前院长吴建民在谈及世博印象时认为,游客失礼行为与近代中国革命中的反传统倾向有关。论断或可商榷,但是当代国人对传统文化继承和发扬不够的现实应该是不争的。从前听人比较中国和埃及,大讲“今日生活在金字塔下的人与当年修建金字塔的人毫无关系”,声称“中华文明是唯一不曾中断的文明”云云。论史我不在行,可单以一般的理解来看,对于文明的延续,文化传承应是比人种保存远为重要的。好比齐白石对弟子的教诲:“学我者生,似我者死”。如果丢掉内在精华神韵而满足于高谈阔论、为表面皮毛沾沾自喜,想必也是没有前途的,搞不好又是类似于“敦煌在中国,敦煌学在日本”的结果。

当年的六尺巷和宰相府第早已湮没。今天的六尺巷是1999年原址复建并扩建的。从这一点来看眼前这条小弄或许仅仅是个假古董。如果有一天传统美德已经内化于寻常的生活,真正意义的六尺巷就重建在了每一个人的心中。

人物补记:

张英(1637—1708),清康熙时期文华殿大学士兼礼部尚书。张廷玉(1672-1755),清雍正时期保和殿大学士兼吏部尚书、军机大臣,《明史》、《康熙字典》总纂官,加少保衔(乾隆时加太保)。张英、张廷玉父子于康乾盛世居官数十年,参与了平三藩、收台湾、征漠北、摊丁入亩、改土归流、编棚入户等一系列大政方针的制订和实行,对稳定政局、统一国家、消弭满汉矛盾、强盛国计民生都起到了积极而重要的作用。二人学识渊博,人品端方,且均官至一品大学士,所以桐城历来有“父子双宰相”之说。